TRANSCRIPCIÓN DEL PODCAST

En la época del correo electrónico y el WhatsApp, es interesante retroceder en el tiempo, a los siglos XVI y XVII, una época que también experimentó un aumento sin precedentes en la comunicación personal por escrito. El medio utilizado eran las cartas escritas en papel.

Aunque las cartas existían desde tiempos antiguos, en la Edad Moderna su circulación se disparó gracias a la alfabetización, el desarrollo económico, el comercio y la movilidad de las personas. Nunca antes la carta había ocupado un lugar tan destacado en la vida cotidiana.

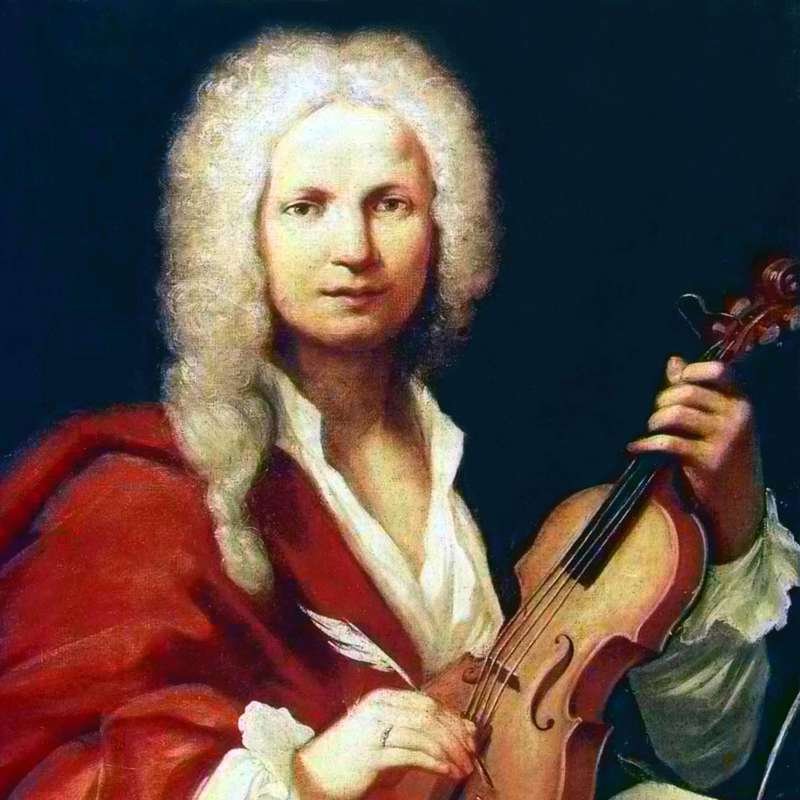

Equipados con pluma, papel y tinta, hombres y mujeres de esa época redactaron incontables cartas de todo tipo. Las cifras hablan por sí solas. Entre 1504 y 1515, el conde de Tendilla escribió unas 6.000 cartas, tanto personales como relacionadas con su cargo de capitán general del reino de Granada; el banquero y mercader Simón Ruiz dejó constancia de 56.721 cartas, y el conde de Gondomar, embajador en Inglaterra, escribió cerca de 30.000 entre 1613 y 1622.

Misivas de todos los tipos

Según la definición del Diccionario de Autoridades (1729), la carta es un «papel escrito y cerrado con oblea o lacre, que se envía de una parte a otra para incluir en él el negocio o materia sobre que se quiere tratar, y que vaya secreto». El mismo diccionario explica que las había de diversos géneros: de favor, de recomendación, de aviso… Aquellas dirigidas a parientes o amigos se conocían como cartas familiares. Cada tipo de carta tenía sus propios requisitos en cuanto al estilo de redacción, las fórmulas de encabezamiento y despedida, la caligrafía y hasta la calidad del papel.

Diferentes de las cartas eran los billetes, más breves y menos formales, que solían escribirse en fragmentos o pedazos de papel. El Tesoro de la lengua castellana (1611) de Covarrubias define el billete como un «papel en el que se escriben algunas pocas razones».

Al igual que las epístolas, los billetes tenían diversos propósitos. Podían servir como carta de recomendación, como el que Esteban de Garibay solicitó a fray Diego de Yepes para encontrarse con santa Teresa de Jesús: «Pedí al padre prior un billete para, a través de él, visitar a tan gran sierva de Dios».

Los billetes también se utilizaban para transmitir mensajes amorosos, lo que llevó a moralistas como el franciscano Juan de la Cerda a condenar su uso por las mujeres (1599): «Escribir no es necesario ni es algo que querría ver en las mujeres, no porque sea malo en sí mismo, sino porque les da la oportunidad de escribir billetes y responder a los que hombres livianos les envían».

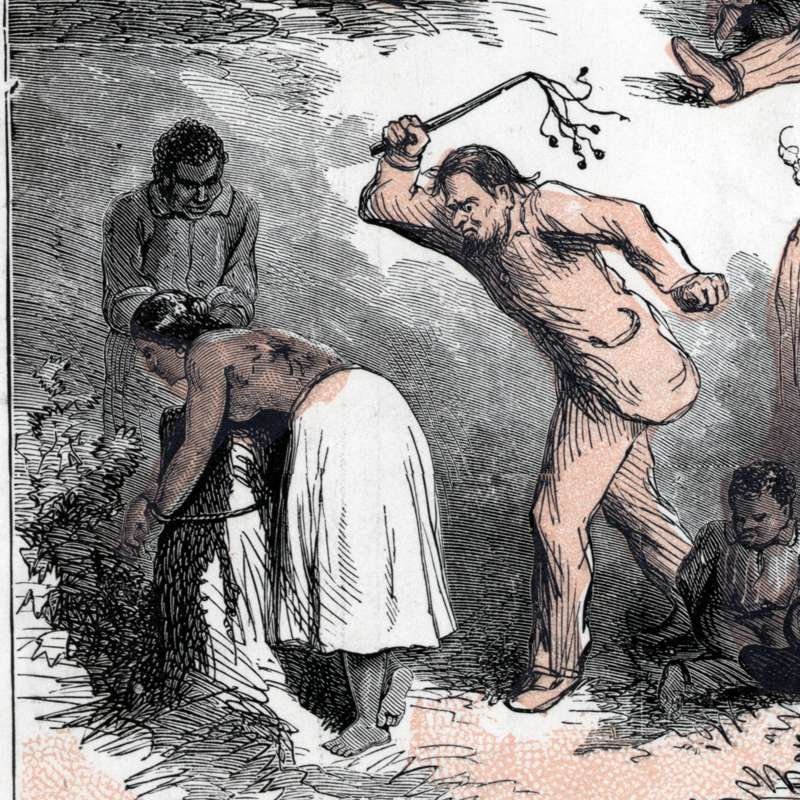

Una vez escrita la carta, en lugar de colocarla en un sobre (que solo apareció a finales del siglo XVIII), el papel se doblaba para formar un cuadrado en el que se anotaba el «sobrescrito», con las señas del destinatario y, eventualmente, la persona encargada del transporte; luego se cerraba sellándola con lacre.

En los billetes, se podía prescindir del sobrescrito. Teresa de Jesús le decía al padre Gracián en una carta del 5 de septiembre de 1576: «No olvide vuestra paternidad de escribirme cómo se llama el hombre a quien yo debo dirigir las cartas a Madrid. Asegúrese de no olvidarlo y dígame cómo debo ponerlo en el sobrescrito».

Las cartas debían doblarse para escribir el destinatario y cerrarlas con un sello de lacre.

Si el destinatario estaba relativamente cerca, como por ejemplo dentro de la misma ciudad, lo más simple era pedir a otra persona que entregara el mensaje, como un criado. Aunque estos podían transmitir un mensaje de forma oral, el billete o la carta tenían la ventaja de evitar errores y mantener el secreto.

Según explicaba Covarrubias, el billete «fue una gran invención para comunicarse de manera más tranquila y tratar asuntos con secreto, sin depender de un tercero o criado, que muchas veces distorsionaban la razón y por eso los llamaban estraga recados».

Para distancias largas y mensajes importantes, se podía contratar a lo que ahora llamaríamos un mensajero o, en la jerga de la época, un «propio», una persona a la que se le pagaba para entregar la carta en persona al destinatario. «Despachó un propio con toda diligencia con sus cartas», se lee en una biografía de la monja Ana de Jesús.

Correos y estafetas

La otra opción era recurrir a un correo, definido como «el que tiene la tarea de llevar y traer cartas de un lugar a otro», según el Diccionario de Autoridades. Estos correos podían ser a pie, capaces de recorrer entre 25 y 50 kilómetros diarios. «Hacia ellos venía un hombre de a pie, con alforjas al cuello y una azcona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie», se menciona en el Quijote.

También existían correos a caballo, que realizaban un trayecto directo o viajaban de una ciudad a otra utilizando postas, cambiando de caballo en estaciones, lo que les permitía cubrir distancias de entre 80 y 100 kilómetros al día.

Estos correos formaban parte de un sistema postal organizado por el Estado. Desde el siglo XV había ordenanzas que regulaban la salida y llegada regular de los correos, la confidencialidad de las cartas, los salarios y el derecho a reclamar en caso de pérdida.

Este correo ordinario – así llamado para distinguirlo del extraordinario reservado a la comunicación diplomática – llegaba y partía en días fijos de la semana. «Hoy es día de correo y debo escribirle a un amigo», se menciona en una obra teatral de Agustín Moreto.

Los lugares designados para recoger o entregar las cartas del correo se conocían como estafetas. «Los martes y sábados, mis estudiantes acudían a la estafeta, recogían las cartas y, encendían una vela, las leían», escribió Jerónimo de Alcalá en una novela, Alonso, mozo de muchos amos, ambientada en Salamanca.

Llega el cartero

En el siglo XVII, ya existían los carteros que llevaban las cartas a domicilio, pero solo las entregaban si el destinatario pagaba el porte, según una costumbre arraigada hasta la invención del sello postal en el siglo XIX.

Así, en una escena de una comedia de Agustín Moreto, un cartero llama a la puerta de una casa y al abrir la carta lee el sobrescrito («A don Pedro de Luján, en la calle de la Reina de Toledo») y anuncia el precio: «Tres cuartos vengan».

Los costos, que variaban según el número de hojas de la carta, no eran baratos. Algunos se asustaban al recibir una carta: «Correo es este que suena, / pero si viene a mi costa / no me comeré la cena», se menciona en un entremés de Quevedo.

Sin embargo, la curiosidad y el interés llevaban a que pocos rechazaran esas cartas dobladas que podían traer noticias o confesiones de un amigo o pariente lejano.